La copa y la taza

Licenciada en Filología accidental como soy, nunca he alcanzado la categoría profesional —ni sentimental— de filóloga, pero en algún momento, muy anterior al de marcar en la casilla del formulario la opción preferida de estudios universitarios me inocularon el gen, y el con él el vicio, de las palabras y lo que tienen dentro. Por eso traduzco. Por eso escribo. Por eso os cuento estas cosas de vez en cuando. Allá donde voy me encanta fijarme en la manera que tiene la gente de llamar a las cosas. Recientemente, en Buenos Aires, me sorprendió la clasificación del café por tamaños por dos motivos: el primero, lo encantador de las palabras (pocillo, jarrito y taza) y el segundo, por el tamaño, casi nunca objetivo (¿o sí?) de cada uno de ellos. El pocillo es poco más que el espresso italiano, la mínima expresión. Lo que mi madre llamaba “un dedal”. El segundo es la alternativa monísima a nuestro horrendo formato “en vaso” (¡Hágame el favor! ¡El vaso no es para el café!) herencia del oficinato español de los setenta. La taza es la de capuccino generoso, la de sentarse en un sillón de cuero una tarde lluviosa con un buen libro, y no moverse de ahí si la vejiga aguanta… Y una cosa llevó a la otra. Suele ocurrir, cuando se habla de etimologías. En Argentina, donde ponen esos nombres a los tamaños de café, a la copa de los sostenes la llaman taza. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo les cuento aquí mis asociaciones de ideas, diccionario en mano.

Se cuenta que la primera copa de la historia diseñada únicamente para beber champán fue un encargo de María Antonieta: la copa Pompadour, elaborada a finales del siglo XVIII en porcelana y tomando como modelo su pecho izquierdo. Las habladurías populares se encargaron rápidamente de atribuir el molde al seno de la amante de su esposo el rey Luis XVI, Madame de Pompadour, cuyo nombre acabó tomando el artefacto. La realidad, como suele ocurrir, parece ser más prosaica y atribuye su surgimiento a un encargo que hizo el Duque de Buckingham en 1663 a un artesano de Venecia. El objeto se llamó Tazza, y no se popularizó hasta finales del siglo XIX. Dicen los expertos que al ser muy abierta permite beber con mayor rapidez, mientras sus bordes ligeramente combados hacia adentro impiden que el líquido que porta se derrame.

Se cuenta que la primera copa de la historia diseñada únicamente para beber champán fue un encargo de María Antonieta: la copa Pompadour, elaborada a finales del siglo XVIII en porcelana y tomando como modelo su pecho izquierdo. Las habladurías populares se encargaron rápidamente de atribuir el molde al seno de la amante de su esposo el rey Luis XVI, Madame de Pompadour, cuyo nombre acabó tomando el artefacto. La realidad, como suele ocurrir, parece ser más prosaica y atribuye su surgimiento a un encargo que hizo el Duque de Buckingham en 1663 a un artesano de Venecia. El objeto se llamó Tazza, y no se popularizó hasta finales del siglo XIX. Dicen los expertos que al ser muy abierta permite beber con mayor rapidez, mientras sus bordes ligeramente combados hacia adentro impiden que el líquido que porta se derrame.

Su elegancia, y esa capacidad para sostener mejor el champán, la convirtieron en la reina de la fiesta durante gran parte del siglo XX, y aunque en los últimos años se ha visto poco a poco relegada en favor de la flauta, sigue siendo muy popular entre británicos y rusos: tengan en cuenta el dato, británicos y rusos. Ni franceses, ni italianos.

Indago en vajilleros y trusseaus. El país que inventó (supuestamente) la copa Pompadour de champán llama bonnet a la copa del sostén. Claro que también llama así a la tapa del motor del coche, que nosotros designamos precisamente con una palabra de origen francés: capó, abrigo (“tapado”, por cierto, para los argentinos). Bonnet también significa gorro, gorra y campana. Ahí no entro. En inglés (los que siguen brindando en copa Pompadour) cup significa “copa” y “taza” para beber, y también copa de sujetador. Los ingleses, siempre conciliando. Los franceses, que dejaron la Pompadour para pasarse a la flauta, llaman a la copa de beber champán coupe o flûte. También verre à pied (ellos en su línea…). Los italianos llaman coppa a la del sujetador, tazza a la taza de café y bicchiere a la copa de vino o champán. Podría seguir, de tener una formación etimológica sólida, pero sólo tengo curiosidad y ganas de aprender, así que lo voy a dejar aquí porque no me manejo en otras lenguas. Incluso en lo dicho hasta el momento podría venir alguien y enmendarme la plana… Yo digo en mi descargo que podré errar, pero no miento. Tampoco cuando hablo de esa cinta de Moebius de la traducción que tanto me gusta y que forman dos tríos de palabras en inglés, francés y castellano: French coat llaman (llamaban, mejor dicho, antes de Urban Dictionary) los ingleses al preservativo. Los franceses, sus eternos enemigos, lo llaman capot anglais. Nuestro “despedirse a la francesa” es en francés filer l’anglais, “largarse a la inglesa” (bueno, “a lo inglés”, más bien, no vamos a abrir el melón del género y el lenguaje sexuado), y en inglés take the French leave, que viene a ser “tomar las de Villadiego francesas” (traduzco así por conservar el verbo original).

Y con esto les dejo lectura para que acompañen su hora del té o la del café (la del mate no, que se sirve en otro cacharro…) para que tomen su taza de lo que les guste (“my cup of tea” significa en inglés algo que me gusta, que es afín a mí) o, si se les pasa la hora, se lancen a la copa de cava (que en inglés dirían “glass of champagne” y no “cup”) o de champán francés, y beban lo que más les apetezca en cualquier tamaño y forma.

Hace unos años, con mis dos novelas en el cajón y muy poca –o ninguna– suerte para publicarlas, eclosionó Internet primero y luego la crisis. La gente se quedó sin trabajo y se puso a verter sus penas en papel o en soportes digitales, todos eran escritores o aprendices de escritor, los escritores que sí habían publicado se tuvieron que dedicar a dar talleres para enseñar a los que querían escribir pero no sabían, los que trabajaban en editoriales se quedaron sin trabajo y se dedicaron a labores de asesoría para que publicaran los que todavía no habían publicado porque no escribían bien, pero creían que sí porque habían ido a un taller donde les enseñaba a escribir un escritor que había publicado previamente pero ya no publicaba más porque nadie quería sus obras, porque ahora todo el mundo se bajaba gratis los libros de Internet. En este escenario (palabra horrible y muy mal empleada que queda muy bien aquí por lo gráfico y expresivo) un amigo me preguntó qué iba a hacer ahora. “Ahora” significaba, además de todo lo anterior, que no es poco (si se fijan, es un compendio antropológico, socioeconómico y cultural muy de andar por casa pero no por ello menos cierto y ajustado), “en un momento en que la gente, además de autopublicarse y lanzarse al Amazonas ese, escribe novelas a pachas en los 140 caracteres de Twitter; la autoficción tampoco es ya lo que era: ahora interesa denostarla (los más snob) y convertirla en un ejercicio de autocompasión que consiste en encuadernar los 500 estados de Facebook publicados en las últimas dos semanas con una cubierta (a la que, encima, llaman portada) diseñada por su primo que aún no ha salido de la Escuela de Diseño pero sí del frenopático, varias veces, y que lleva a las librerías en pequeñas tiradas una nueva raza de editores que en realidad abrieron la editorial para publicar lo que a ellos les gusta”. Me preguntó, en otras palabras, si me iba a avenir a todo esto. Si quería pasarme dos, tres o cinco años escribiendo una novela según el canon occidental para no llegar a contar con el respaldo de una editorial solvente e iba a aceptar colgar mi engendro en Internet para que se sirvieran los buscadores de barra libre. Sabiendo además que, díscola como soy, nadie diría de mi criatura que era «la última, la definitiva y la absoluta” porque soy una borde estirada que se ha empeñado en no ir con los tiempos. Y respondí que yo escribía como se ha escrito siempre, que no cuento mi vida, que corrijo mis escritos, que cribo mis novelas y que, naturalmente, esperaba que alguna editorial digna de ese nombre la publicara, la distribuyera y la promocionara. Y si no, pues nada.

Hace unos años, con mis dos novelas en el cajón y muy poca –o ninguna– suerte para publicarlas, eclosionó Internet primero y luego la crisis. La gente se quedó sin trabajo y se puso a verter sus penas en papel o en soportes digitales, todos eran escritores o aprendices de escritor, los escritores que sí habían publicado se tuvieron que dedicar a dar talleres para enseñar a los que querían escribir pero no sabían, los que trabajaban en editoriales se quedaron sin trabajo y se dedicaron a labores de asesoría para que publicaran los que todavía no habían publicado porque no escribían bien, pero creían que sí porque habían ido a un taller donde les enseñaba a escribir un escritor que había publicado previamente pero ya no publicaba más porque nadie quería sus obras, porque ahora todo el mundo se bajaba gratis los libros de Internet. En este escenario (palabra horrible y muy mal empleada que queda muy bien aquí por lo gráfico y expresivo) un amigo me preguntó qué iba a hacer ahora. “Ahora” significaba, además de todo lo anterior, que no es poco (si se fijan, es un compendio antropológico, socioeconómico y cultural muy de andar por casa pero no por ello menos cierto y ajustado), “en un momento en que la gente, además de autopublicarse y lanzarse al Amazonas ese, escribe novelas a pachas en los 140 caracteres de Twitter; la autoficción tampoco es ya lo que era: ahora interesa denostarla (los más snob) y convertirla en un ejercicio de autocompasión que consiste en encuadernar los 500 estados de Facebook publicados en las últimas dos semanas con una cubierta (a la que, encima, llaman portada) diseñada por su primo que aún no ha salido de la Escuela de Diseño pero sí del frenopático, varias veces, y que lleva a las librerías en pequeñas tiradas una nueva raza de editores que en realidad abrieron la editorial para publicar lo que a ellos les gusta”. Me preguntó, en otras palabras, si me iba a avenir a todo esto. Si quería pasarme dos, tres o cinco años escribiendo una novela según el canon occidental para no llegar a contar con el respaldo de una editorial solvente e iba a aceptar colgar mi engendro en Internet para que se sirvieran los buscadores de barra libre. Sabiendo además que, díscola como soy, nadie diría de mi criatura que era «la última, la definitiva y la absoluta” porque soy una borde estirada que se ha empeñado en no ir con los tiempos. Y respondí que yo escribía como se ha escrito siempre, que no cuento mi vida, que corrijo mis escritos, que cribo mis novelas y que, naturalmente, esperaba que alguna editorial digna de ese nombre la publicara, la distribuyera y la promocionara. Y si no, pues nada. Hablaba hace unos días con un colega del “mundillo” sobre la relación que tenemos los que desarrollamos un trabajo intelectual con el cuerpo. Con el propio, naturalmente, pero también con el cuerpo como concepto o como distintivo de un modo de vivir que, se supone, está en el polo opuesto de nuestros desvelos. Aunque la máxima Mens sana in corpore sano, que combina lo mejor de ambos mundos, tiene ya sus años, seguimos situando esta innoble carcasa que envuelve nuestro alma en un lugar indigno: que no se vea, que no se note, que pase desapercibido, que sea discreto, que no destaque. El cuerpo es, cuando menos, un mal necesario: en un mundo como el actual, que se rige por un exhibicionismo descarado y, para muchos de nosotros, incomprensible, sigue ocupando un lugar cuestionable –no de altar, desde luego– y casi nunca se encuentra entre nuestras metas. Nos conformamos con mantenerlo a raya para que no nos dé más problemas que los imprescindibles, lo cuidamos lo justo para que siga tirando y somos casi todos, en mayor o menor medida, abanderados de causas que se niegan a darlo importancia, a insertarlo en un canon. A veces, incluso, nos negamos a nosotros mismos su uso y disfrute.

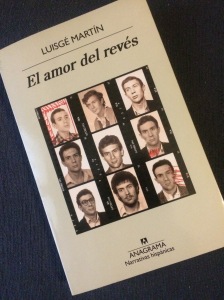

Hablaba hace unos días con un colega del “mundillo” sobre la relación que tenemos los que desarrollamos un trabajo intelectual con el cuerpo. Con el propio, naturalmente, pero también con el cuerpo como concepto o como distintivo de un modo de vivir que, se supone, está en el polo opuesto de nuestros desvelos. Aunque la máxima Mens sana in corpore sano, que combina lo mejor de ambos mundos, tiene ya sus años, seguimos situando esta innoble carcasa que envuelve nuestro alma en un lugar indigno: que no se vea, que no se note, que pase desapercibido, que sea discreto, que no destaque. El cuerpo es, cuando menos, un mal necesario: en un mundo como el actual, que se rige por un exhibicionismo descarado y, para muchos de nosotros, incomprensible, sigue ocupando un lugar cuestionable –no de altar, desde luego– y casi nunca se encuentra entre nuestras metas. Nos conformamos con mantenerlo a raya para que no nos dé más problemas que los imprescindibles, lo cuidamos lo justo para que siga tirando y somos casi todos, en mayor o menor medida, abanderados de causas que se niegan a darlo importancia, a insertarlo en un canon. A veces, incluso, nos negamos a nosotros mismos su uso y disfrute. Claro que uno se da cuenta de estas cosas cuando por alguna razón se ve obligado a centrarse en él. Suele ser cuando la salud flaquea. También, en el caso de los intelectuales impenitentes, cuando lee algo al respecto. Termino la lectura de

Claro que uno se da cuenta de estas cosas cuando por alguna razón se ve obligado a centrarse en él. Suele ser cuando la salud flaquea. También, en el caso de los intelectuales impenitentes, cuando lee algo al respecto. Termino la lectura de  Pensé en todo eso, paradójicamente, en una situación que se encuentra en las antípodas de estos amores cabeza abajo, o de cualesquiera otros amores. Lo pensé haciendo la maleta para el hospital. Pensé en todos los testimonios que he escuchado o leído de mujeres, sobre todo mujeres, que han empezado a disfrutar de su cuerpo cuando estaba empezando a desmoronarse, lleno de cicatrices, coleccionando, en algunos casos, mutilaciones más o menos graves, más o menos visibles. Como si cada cuchillada fuera un aviso que nos recuerda no que estamos un poco peor que antes, sino lo que todavía queda intacto. Nos recuerda que todavía podemos gozarnos, pueden gozarnos otros, o podemos gozarles nosotros a ellos. La historia de la literatura está llena de escritores y personajes que hacen gala de vicios y manías sin cuento en relación con los cuerpos, propios y ajenos. Y sin embargo aquí estamos los intelectuales, negando la existencia de esa carcasa necesaria para experimentar, incluso, el placer de la lectura. Me topo, al meter en la maleta el ajuar básico de hospital, práctico e indispensable, el último bikini que me compré el pasado verano, y que sólo pude usar un par de veces. Un bikini blanco parecido al de Ursula Andress en 007 contra el Dr. No. Pienso entonces que me faltó sol, me faltó mar, me faltó playa… siempre nos falta algo. Siempre estamos muy blancos, un poco gorditos, muy viejos ya… siempre tenemos excusa para no coger el último bañador que hemos comprado y ponérnoslo para leer un libro con el mar enfrente, con el césped a nuestro alrededor, en un balcón de Madrid donde apenas cabemos doblados, como hacen los jóvenes que no son intelectuales y a los que no les importa exhibirse. Aunque sólo sea para sentir la caricia tan lícita como placentera del sol y del aire. Y entonces pensé que en cuanto yo vuelva a casa me probaré otra vez el bikini (cosa que no he repetido desde que lo hice en el probador de la tienda) y en cuanto vuelva el sol a este mundo invernal me lo pondré enseguida. Aunque se vea la cicatriz.

Pensé en todo eso, paradójicamente, en una situación que se encuentra en las antípodas de estos amores cabeza abajo, o de cualesquiera otros amores. Lo pensé haciendo la maleta para el hospital. Pensé en todos los testimonios que he escuchado o leído de mujeres, sobre todo mujeres, que han empezado a disfrutar de su cuerpo cuando estaba empezando a desmoronarse, lleno de cicatrices, coleccionando, en algunos casos, mutilaciones más o menos graves, más o menos visibles. Como si cada cuchillada fuera un aviso que nos recuerda no que estamos un poco peor que antes, sino lo que todavía queda intacto. Nos recuerda que todavía podemos gozarnos, pueden gozarnos otros, o podemos gozarles nosotros a ellos. La historia de la literatura está llena de escritores y personajes que hacen gala de vicios y manías sin cuento en relación con los cuerpos, propios y ajenos. Y sin embargo aquí estamos los intelectuales, negando la existencia de esa carcasa necesaria para experimentar, incluso, el placer de la lectura. Me topo, al meter en la maleta el ajuar básico de hospital, práctico e indispensable, el último bikini que me compré el pasado verano, y que sólo pude usar un par de veces. Un bikini blanco parecido al de Ursula Andress en 007 contra el Dr. No. Pienso entonces que me faltó sol, me faltó mar, me faltó playa… siempre nos falta algo. Siempre estamos muy blancos, un poco gorditos, muy viejos ya… siempre tenemos excusa para no coger el último bañador que hemos comprado y ponérnoslo para leer un libro con el mar enfrente, con el césped a nuestro alrededor, en un balcón de Madrid donde apenas cabemos doblados, como hacen los jóvenes que no son intelectuales y a los que no les importa exhibirse. Aunque sólo sea para sentir la caricia tan lícita como placentera del sol y del aire. Y entonces pensé que en cuanto yo vuelva a casa me probaré otra vez el bikini (cosa que no he repetido desde que lo hice en el probador de la tienda) y en cuanto vuelva el sol a este mundo invernal me lo pondré enseguida. Aunque se vea la cicatriz.

Viajar era, en el 74, mucho más que trasladarse, mucho más que recorrer un camino. Viajar era la ocasión de conocer otros mundos, entendido el mundo como algo mucho más amplio que lo geográfico: era ver cómo vivían otras gentes, hablar en otras lenguas, contemplar el paisaje cambiante, dejarse taladrar el cerebro por el zumbido del motor, averiguar de qué provincia eran los coches con los que nos cruzábamos. Mi padre contaba batallitas de camionero y mi madre aprovechaba para darnos un curso rápido de cómo se comportaba uno cuando viajaba: la ropa (de sport), el pañuelo (inevitable), el bolso grande, los modales en la mesa o en el hotel: no grites, no apoyes los codos, no corras por el vestíbulo, da las gracias cuando te sirvan la comida.

Viajar era, en el 74, mucho más que trasladarse, mucho más que recorrer un camino. Viajar era la ocasión de conocer otros mundos, entendido el mundo como algo mucho más amplio que lo geográfico: era ver cómo vivían otras gentes, hablar en otras lenguas, contemplar el paisaje cambiante, dejarse taladrar el cerebro por el zumbido del motor, averiguar de qué provincia eran los coches con los que nos cruzábamos. Mi padre contaba batallitas de camionero y mi madre aprovechaba para darnos un curso rápido de cómo se comportaba uno cuando viajaba: la ropa (de sport), el pañuelo (inevitable), el bolso grande, los modales en la mesa o en el hotel: no grites, no apoyes los codos, no corras por el vestíbulo, da las gracias cuando te sirvan la comida.

La última estupidez revestida de no sé si ley, propuesta, iniciativa o qué historia, en materia de avance social –¿debería entrecomillarlo?– es este engendro que ha puesto en marcha Cantabria para que los niños tengan dos meses de clase y una semana de descanso. En un país que no tiene ni idea de lo que es la conciliación familiar ni cómo se escribe, donde la inmensa mayoría de las empresas son medianas o pequeñas (algunas, francamente pequeñas, con menos de cinco empleados) y en cuyos directivos provoca urticaria la mera mención del teletrabajo, porque no todas son Repsol o Mapfre.

La última estupidez revestida de no sé si ley, propuesta, iniciativa o qué historia, en materia de avance social –¿debería entrecomillarlo?– es este engendro que ha puesto en marcha Cantabria para que los niños tengan dos meses de clase y una semana de descanso. En un país que no tiene ni idea de lo que es la conciliación familiar ni cómo se escribe, donde la inmensa mayoría de las empresas son medianas o pequeñas (algunas, francamente pequeñas, con menos de cinco empleados) y en cuyos directivos provoca urticaria la mera mención del teletrabajo, porque no todas son Repsol o Mapfre. Un reciente Trujamán –esos artículos sobre traducción que publica el Instituto Cervantes– suscita un debate sobre la conveniencia de la visibilidad del traductor cuando el traductor tiene problemas mucho más graves. O eso hemos entendido algunos. Sobre cuánto hemos conseguido –o no– con que aparezcan nuestros nombres en las cubiertas de los libros y se nos cite en los medios de comunicación, factores que han sido nuestro caballo de batalla desde la noche de los tiempos. Siempre hemos luchado por la dignidad de la profesión, la visibilidad (sí, incluso con esa palabra) y el reconocimiento. Ahora que parecía que íbamos por buen camino arremetemos contra nuestros modestos logros. Nosotros mismos. Entonces, perdonen mi pesimismo, es que esto no tiene remedio. Y el asunto me provoca una terrible furia.

Un reciente Trujamán –esos artículos sobre traducción que publica el Instituto Cervantes– suscita un debate sobre la conveniencia de la visibilidad del traductor cuando el traductor tiene problemas mucho más graves. O eso hemos entendido algunos. Sobre cuánto hemos conseguido –o no– con que aparezcan nuestros nombres en las cubiertas de los libros y se nos cite en los medios de comunicación, factores que han sido nuestro caballo de batalla desde la noche de los tiempos. Siempre hemos luchado por la dignidad de la profesión, la visibilidad (sí, incluso con esa palabra) y el reconocimiento. Ahora que parecía que íbamos por buen camino arremetemos contra nuestros modestos logros. Nosotros mismos. Entonces, perdonen mi pesimismo, es que esto no tiene remedio. Y el asunto me provoca una terrible furia.